トマトの収穫ロボット・収穫機

ここでは、トマトの収穫ロボット・収穫機について紹介していきます。作業負担を軽減するために、収穫ロボットの活用を検討してみませんか。

トマトロボット開発事例

(ヤンマー)

(https://www.yanmar.com/jp/news/2022/03/01/104681.html)

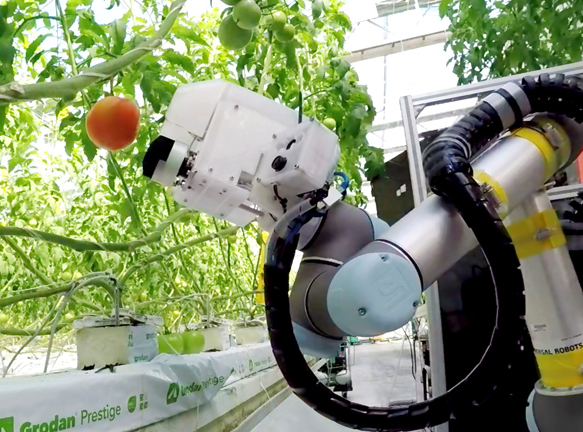

2022国際ロボット展(iREX2022)の新エネルギー・産業技術総合開発機構「NEDO」ブースにて、ヤンマーが開発中の大玉トマト収穫ロボット試作機をお披露目しました。収穫の自動化が難しいとされる果実の中でも、トマトは実が密着して房になっており、なる方向も違うことから、単純なロボットでの自動収穫は困難とされていました。

そこでヤンマーの農業関連のノウハウやソフトウエア技術を活かして開発が進められ、収穫対象のトマトの位置と、形状や実のなり方を2段階で認識し、「吸着切断ハンド」によって収穫できるロボットを開発。

柔らかく完全な球状ではないトマトを、安定的に吸着するために、独自開発した「トランコーンパッド(特許申請中)」が特徴的です。今後は制御システムの小型化が期待されています。

「大玉トマト収穫ロボット」の性能や価格は?

ロボット先端には「収穫するトマトの形状/姿勢認識」を行うカメラと、「吸着切断ハンド」が装着されており、吸着できる位置を画像認識技術で特定し、AI(深層学習)によって果実の付け根の向きから切断位置を推定します。一般販売は行われておらず、価格は未定です。

- 大玉トマト収穫ロボット 価格は未定

「ヤンマー」ってどんな会社?

1912年、大阪で創業したヤンマーは「大地」「海」「都市」をフィールドとした産業用エンジンを中心に、アグリ、マリン、建機、エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開する企業です。

| 会社名 | ヤンマーアグリ株式会社 |

|---|---|

| 問い合わせTEL | 公式HPに記載なし |

| 本社所在地 | 岡山県岡山市中区江並428 |

| URL | https://www.yanmar.com/jp/agri/ |

トマト収穫ロボット開発事例(Panasonic)

(https://news.panasonic.com/jp/stories/2018/57949.html)

トマトは施設栽培がさかんですが、実が重なりやわらかい表皮が傷つきやすく、ロボット収穫が困難とされてきました。パナソニックが開発するトマト収穫ロボットは、開発途上ではありますが、既に農家で実際に稼働しています。特徴の1つとしては、農家が作成した色見本をロボットが参照しながら収穫に適した実を探すこと。

また収穫には刃物を使用せず、リングを使って手でもぐ作業に近い収穫作業を再現しており、6秒に1個というスピードで収穫しながら実や茎を傷めません。

「Panasonicトマト収穫ロボット」の性能や価格は?

畝と畝の間に敷かれたレールの上を、画像認識カメラを搭載した収穫ロボットが移動して実を収穫します。実を見つけるだけでなく、収穫すべきかどうかを判断し、動作する経路を決定して狙ったトマトをリングに通して実をもぎ取り、下に取り付けたポケットに落とします。

開発途上であり一般販売されていないため、価格の設定はされていません。

- Panasonicトマト収穫ロボット 価格は未定

「Panasonic」ってどんな

会社?

家電で世界的に名高いPanasonicは、創業者の松下幸之助氏の功績があまりにも有名です。大企業となった今も、社会生活の改善と向上と世界文化の進展に寄与するという、創業の思いを受け継ぎ、今後も環境問題の解決をリードすべくさまざまな分野から積極的に取り組みを進めています。

| 会社名 | パナソニックホールディングス株式会社 |

|---|---|

| 問い合わせTEL | 06-6908-1121(大代表) |

| 本社所在地 | 大阪府門真市大字門真1006番地 |

| URL | https://holdings.panasonic/jp/ |

トマト生産者が抱えている収穫の課題

ハウスなどの施設で行われることが多いトマトの栽培。しかし他の作物と同様、深刻な労働力不足により収穫ロボットによる作業の自動化が急務となっています。収穫にかかる時間は、全体の20%以上を占めると言われており、時間に換算すると年間に35,000時間以上。

これを収穫ロボットによって自動化できれば、労働力不足の解消とさらには農業従事者が増えるきっかけになるのではと期待されています。

まとめ

スマート農業が注目されていますが、トマトの収穫ロボット開発は、すでに実用化されるところまで来ています。今後の課題をクリアし、早い一般販売となることが待たれます。ぜひ今後の動向に着目し、導入を検討してみてください。