ピーマンの収穫ロボット・収穫機

ここでは、ピーマンの収穫ロボット・収穫機について紹介していきます。作業負担を軽減するために、収穫ロボットの活用を検討してみませんか。

ピーマン収穫ロボット開発事例(アグリスト)

(https://robotstart.info/2021/08/27/agrist-green-pepper-robot.html)

ハウス内に設置したワイヤー上を移動するピーマン収穫ロボットを、アグリストが開発しました。地面にレールを引かず、地面のぬかるみや障害物などでロボットが動かなくなる課題も解消。農家の慢性的な労働力不足や、農地あまりに対応できるよう、収穫ロボット導入と同時に高いパフォーマンスを発揮し、課題の解決に繋がります。

収穫ロボットは、ハウス内巡回機能も持っており、ピーマンの病気を早期発見し同の内面積での収量が増加します。ロボットの初期費用やランニングコストは生じるものの、人件費を考慮すればロボット導入後の収益性にも貢献できます。

「ピーマン自動収穫ロボットL」の性能や想定価格は?

吊り下げ式移動なので初期工事が簡素化でき、地面を走行するモデルよりロボットが動かなくなるという課題が解消できます。自動機構の収穫ハンドで、収穫と同時にロボットが自動で余分な茎を切り取ります。

さらにさまざまな状態のピーマンの画像データを収集・蓄積し、将来的にはAIがデータ分析をし、病害警告や収穫量の予測などが行うサービス提供も目指しています。

- 導入費 1,500,000円(予定・税不明)

「ピーマン自動収穫ロボットL」の導入メリット

従来、人の手で収穫を行っていた作業は、ほぼすべて収穫ロボットが自動で行います。収穫後に手作業で行っていた余分な茎を切り取る作業もロボットが行うため、ロボットが収穫したものを人の手を介入させずにそのまま出荷が可能。1日12時間、夜間も稼働できるため、人手不足の解消、コスト削減に貢献できます。

「アグリスト」ってどんな

会社?

アグリストは、テクノロジーで農業課題を解決するベンチャー企業です。スマート農業、農業ロボット、AI農業という3つを柱に事業展開しており、中でも農業ロボットは安価でシンプルをコンセプトに開発をしています。これまでの価値観にはまらず創造性をもって取り組み、世界に通用する農業ロボットへと進化させています。

| 会社名 | アグリスト株式会社 |

|---|---|

| 問い合わせTEL | 公式HPに記載なし |

| 本社所在地 | 宮崎県児湯郡新富町富田東1-47-1 |

| URL | https://agrist.com/ |

ピーマン収穫ロボット開発事例(高知工科大学)

(https://kutarr.kochi-tech.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=495&item_no=1&page_id=13&block_id=21)

高知県における園芸用ハウス面積は、高齢化による規模縮小や、担い手の減少などにより減少傾向にあります。このようなハウス面積の減少に歯止めをかけるべく、高知県の主要生産物であるピーマンの自動収穫ロボットの開発に取り組みました。

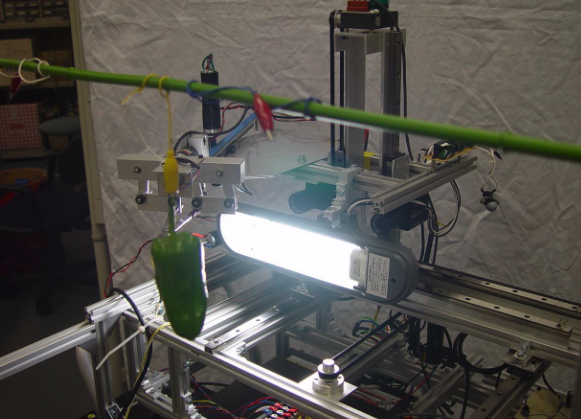

収穫ロボットは、搭載したカメラがピーマンを認識して摘み取りのためのカッティングマニピュレータで収穫される仕組み。走行部は手で押すタイプの市販のハウスカーを利用し、収穫時にはコンテナをのせてうね間を移動します。収穫すべきピーマンをどのように認識させるかを試行錯誤し、ピーマンが反射することに着目した実験での成功率は79.2%でした。

「ピーマン収穫ロボット」の性能や価格は?

カメラによる収穫すべきピーマンの認識、果柄部を摘み取るエンドエフェクタの検討、走行など、試作を重ねても成功率で見るとまだ実用化できる段階ではなさそうです。特にピーマンの果実と葉が同じ緑であり、その判別が難しかったことから、ステレオカメラやLED証明を使って課題をクリアしていましたが、精度としては課題が残っています。

また、走行機構にもパワー不足、床下余裕がない、案内装置の検討などの課題がありました。さらに摘み取り機構における切断力も十分な性能がなく、画像認識との連携も困難でした。実用化に向けて今後も試作を行う予定ですが、販売価格は決まっていません。

- ピーマン収穫ロボット 要問い合わせ

「高知工科大学」ってどんな

大学?

高知工科大学は、システム工学群・環境理工学群・情報学群・経済・マネジメント学群という4学群を擁する大学です。「人が育つ大学」をモットーに、授業時間を3時限までにして午後後半は予習・復習や課外活動に使えるようしたり、新しい改革を行っています。機械・ロボット分野での研究もさかんで、ロボット開発もさかんに行われています。

| 大学名 | 高知工科大学 |

|---|---|

| 問い合わせTEL | 0887-53-1111 |

| 本社所在地 | 高知県香美市土佐山田町宮ノ口185 |

| URL | https://www.kochi-tech.ac.jp/index.html |

ピーマン生産者が抱えている

収穫の課題

ピーマンの栽培はほとんどがハウスで行われています。ピーマンに限りませんが、農家の高齢化により収穫の労働力不足が原因で収益率が下がるという課題を抱えています。そのために人に代わって自動収穫できるロボットの導入が急務となっており、収穫の自動化が実現できれば、人件費の削減や収益の向上につながると考えられます。

まとめ

人手不足によって収益が下がることを防ぐためには、ピーマン収穫ロボットの導入がおすすめです。人の手をまったく介さずに収穫でき、夜も稼働する収穫ロボットがあることで、さまざまな課題解決に繋がります。ピーマン収穫ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。